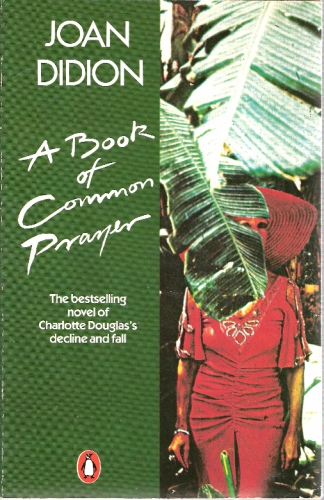

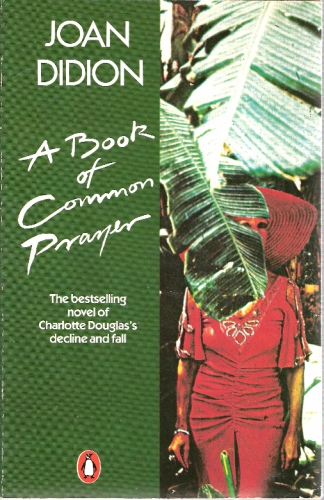

Le premier roman de Joan Didion traduit en français, si je ne me trompe, date de 1977 : Un livre de raison. Quel est le sens du titre original, A Book of Common Prayer (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Gérard-Henri Durand) ? Le TLF définit le « livre de raison » comme un « Journal tenu par le chef de famille qui inscrivait, avec ses comptes, les événements tels que naissances, mariages, etc., et ses propres réflexions ». Le rapport avec Le livre de la prière commune des anglicans reste plus mystérieux au premier abord.

Le roman se présente sous la forme de six cahiers, le premier commençant par cette phrase : « Je serai le témoin de cette femme. » Point, à la ligne. Voici la suite : « Traduire ainsi seré su testigo, une expression qui n’apparaît pas dans les lexiques à l’usage des touristes, de quelle utilité serait-elle au voyageur prudent ? Cela s’est passé ainsi : elle a quitté un homme, puis un deuxième ; elle a retrouvé le premier pour voyager avec lui ; elle l’a laissé mourir seul. Elle a perdu un enfant par la faute de l’« Histoire » et un autre à la suite de « complications » (je me contente de reproduire certains commentaires). Elle s’est crue capable de se débarrasser de ces fardeaux et, un jour, elle a débarqué à Boca Grande – en touriste. Una turista. Comme elle l’a dit, elle-même. »

Reconnaissez qu’il y a de quoi intriguer dans cet incipit. Qui parle ? de qui ? Grace Strasser-Mendana, née Tabor, se présente comme une anthropologue – « j’ai consacré cinquante de mes soixante années à étudier des illusions » – installée depuis 1935 en Amérique équatoriale où elle a épousé un planteur de cocotiers « ici, dans Boca Grande » et étudié la biochimie « en amateur ». Charlotte Douglas est la femme dont elle raconte l’arrivée, la vie et la mort à Boca Grande, ville et pays sans histoire (une fiction) que Charlotte considérait « comme le point central de l’économie des deux Amériques », une escale de ravitaillement pour certaines lignes aériennes.

Pour son « rapport de témoin », elle rassemble d’abord des faits, décrit la ville où elle vit et la province où ils récoltent le coprah, nommée « Millonario », comme son beau-père, Victor Strasser, « l’homme riche ». Edgar, le fils aîné, a fait entrer Grace en l’épousant dans « l’une des trois ou quatre grandes familles » au pouvoir à Boca Grande, où les rivalités politiques et financières vont bon train. Elle dit continuer à vivre là parce qu’elle aime la lumière, « la seule raison ».

Même si elle reçoit de ses nouvelles, son fils Gerardo lui est devenu « étranger » – machiste, susceptible, « une façon d’être que je n’admire pas. » Grace, qui va mourir bientôt d’un cancer du pancréas, ne s’intéresse qu’à Charlotte, elle n’arrive pas à comprendre le sens de son séjour à Boca Grande. Née en Californie, la quarantaine, Charlotte Douglas, « La Norteamericana », a beaucoup voyagé, son passeport l’atteste.

A l’hôtel Caribe, on l’entendait taper à la machine dans sa chambre toute la nuit. Elle n’apparaissait que le soir au casino, sans y jouer, puis allait manger seule à une terrasse ou au Jockey Club. Partout, on la remarquait : extrêmement mince, des cheveux bouclés d’un roux clair, une grosse émeraude carrée à la place de l’alliance. Des vêtements de prix, avec « une sorte de délabrement ». Cherchant parfois à attirer l’attention, faisant preuve d’esprit « jusqu’à lasser ses interlocuteurs ». A la réception de l’hôtel, elle s’inquiétait des messages, n’en recevait pas. Elle se rendait fréquemment à l’aéroport sans raison apparente, y traînait au bar, y lisait le journal.

La liste du Département d’Etat précisait qu’il fallait prévenir l’ambassade des Etats-Unis en cas d’incident, sans qu’on sache pourquoi. Quand les proches de Grace la rencontrent, Charlotte se montre très séduisante avec les hommes, avec Victor, le beau-frère de Grace, et leur raconte toutes sortes d’histoires à propos de Léonard, de Warren et de Marine. Interrogée, elle précise que Léonard, son second mari, un juriste, « s’occupe d’armes ». Sinon, elle reste dans les généralités, « comme si elle n’avait aucune vie personnelle ». A Grace, elle parle parfois de Marine, sa fille et elle seraient « inséparables ».

Le deuxième cahier débute un peu plus d’un an après la mort de Charlotte, alors que Grace, très malade, devient indifférente à ce que disent ses proches ou son fils. La « turista » lui avait donné quelques informations sur la disparition de Marine, Grace en a reçu d’autres de Léonard Douglas – « mais l’essentiel de mon savoir, la part en laquelle je puis avoir le plus de confiance, me vient de ma formation en matière de comportement humain. » Le FBI s’était présenté chez Charlotte pour enquêter sur Marine, dix-huit ans, qui avait participé à un attentat à la bombe – c’était un an avant que sa mère se réfugie à Boca Grande.

Un livre de raison est le récit d’une fascination, axé sur le désir de Grace de comprendre cette femme, cette épouse, cette mère, « en politique innocente », aux connaissances lacunaires, sensuelle, secrète, très fine dans ses reparties. Grace s’intéresse de moins en moins à sa propre vie, mais le spectacle, le comportement, les confidences de Charlotte, son attente désespérée de Marine, le puzzle de sa vie, dont elle a été témoin, la concernent, elle cherche à en résoudre l’énigme. Cette « enquête psychologique » se déroule sur un fond de corruption et de violence sociale.

Joan Didion en 1977 (Image via AP, source Pictorial)

« Chez la Californienne Joan Didion, l’intelligence est un instinct sauvage. Son regard sur les choses, d’une acuité qui confine à l’effet spécial, agit sur le lecteur comme la détente d’un grand fauve. Son rapport au réel – et à la phrase – est animal : distant, juste, impitoyable, foudroyant plus souvent qu’à son tour », écrivait Judith Steiner dans le Magazine littéraire en 2009. Les retours à la ligne sont nombreux, les dialogues aussi, parfois coupés au couteau, parfois drôles (dans le genre vache).

Les personnages de ce roman participent à la vie mondaine, mais leur ressort intime reste le plus souvent caché et leur solitude, profonde. L’approche du sujet, par son détachement, m’a rappelé parfois l’univers du nouveau roman. On y trouve déjà cette grande lucidité qui frappe dans L’année de la pensée magique (2005).

Puis-je t’offrir cette cloche

Puis-je t’offrir cette cloche